荆州市城市管理执法委员会

荆州市城市管理执法委员会

政府信息公开

徐俊、宫晓卫、高克勤、姜韩漫画孤岛吃鸡无删减小青丨立诚守拙,其容若虚——古籍出书四人谈(下)

编者按:徐俊、宫晓卫、高克勤、姜小青曾合力掌管“古工委”作业十余年,又分别将四家古籍出书名社带到新高度,既是出书作业变迁的见证者,也是传统文明传承的践行者。近来,由他们合著的《叩学事铅椠——古籍出书四人谈》由上海人民出书社、上海书店出书社联合出书。《上海评论》特此宣布本书四人“同题共答”代序,分为上下两篇,读者能够从中看到,这四位“古籍出书掌门人”怎么边学边行、乐在其间。

《叩学事铅椠——古籍出书四人谈》,上海人民出书社、上海书店出书社2025年8月出书

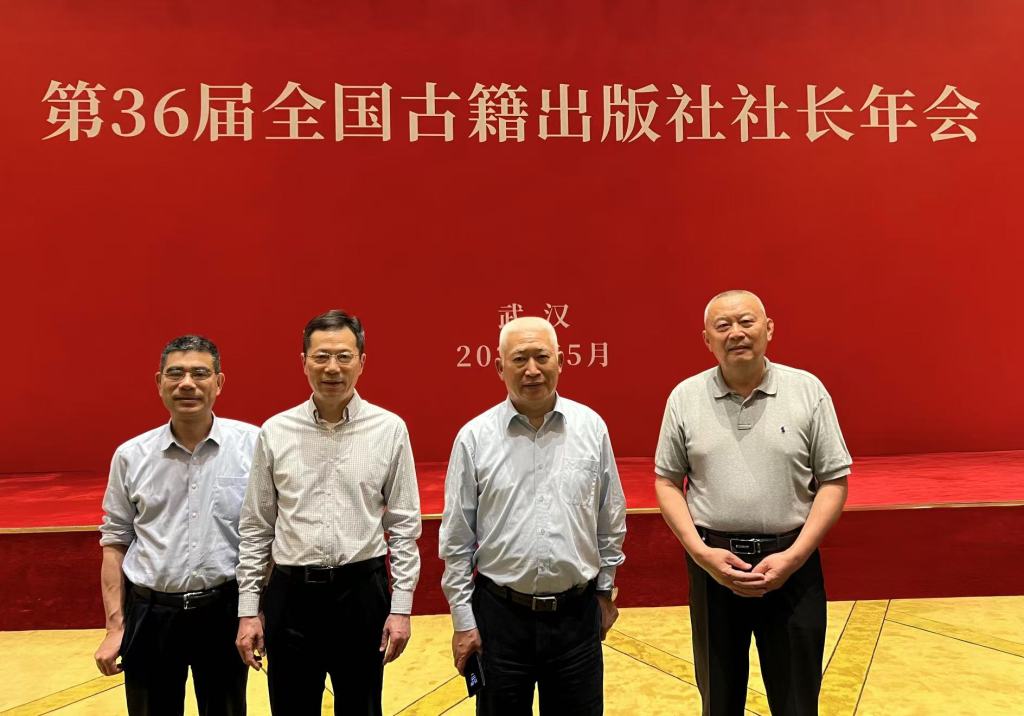

2023年5月,参加第三十六届全国古籍出书社社长年会(第二届“古工委”班子任职十年,共安排九次会议,这是换届前安排的终究一次会议),摄于武汉,左起:高克勤、姜小青、徐俊、宫晓卫

古籍出书的传统与立异

戎默:古籍出书作业从各位从业之初展开至今,各方面都发生了巨大的改动,也曾面对过各式各样的困难,面对这种改动与困难,既要据守传统,又要有破局的勇气、立异的知道,各位怎么看待传统和立异这个论题?

徐俊:古籍出书一向被视为“故纸堆里”的营生,除了作业方针和内容是我国传统古籍,作业方法也一向处于据守传统出书的方位,因而传统如同在咱们身上痕迹更深,传统和立异的敌对也体现得更会集。咱们都从前担任出书社主官,这一点当领会更深。在中华书局建立一百周年的时分我说过一段话:“一个企业走过百年,必定有他内在的力气和一以贯之的精力。”这便是传统,咱们接续传统,一起要赋予传统新的血液、新的力气,这便是立异。我的底子知道是,传统与立异联系到一个出书社的展开,不管在哪个阶段,传统不能丢,立异更不行少。展开的条件离不开自上而下的思想解放,据守传统,必无立异可言。我的领会:企业展开最重要的是“敞开”和“协作”,企业文明最重要的是“认同”和“有为”,从理念到付诸实践。

宫晓卫:我已远离出书一线多年,现在谈据守和立异,不敢也不能妄言。这儿无妨用自己当年的一段阅历牵强作答。

二十世纪九十年代,特别是那个时期的后半段,全国大部分古籍出书社都有过一段继续时刻较长的困难期。其时伴跟着商场经济走向深化,业已进入商场的出书业却没有彻底习惯。因这个作业长时刻的文明作业特色,此刻出书社的专业分工、图书定价、材料供给、印制加工、选题办理和批阅诸方面,底子还处在计划经济状况,单纯以受众面窄的传统文明为出书规划的专业古籍社,最是不服水土。加之国家经济大环境正在爬坡,各方面对古籍收拾和出书的注重、扶持远不到位,古籍社大都运营亏本、境况困难,大都古籍社职工的收益在当地出书体系是最低的。那些年的“社长年会”,“脱困”一向是会议绕不开的论题之一。

我接手齐鲁书社社长时,这家单位已掉入运营办理的谷底,在省内本体系数家困难社里,日子最为困顿,被民间戏称为“丐帮之首”。要改动这种局势、走出窘境,必然要有一些打破常规的做法,包含对出书规划的打破。可是这在当年并不简略。齐鲁书社曾创出过“文兴齐鲁,功在学林”的荣耀,其品牌形象、社会名誉都是出自古籍收拾和传统文明研讨类图书的出书,这已成为当地老同志和办理部门看待齐鲁书社的定式。我的主意,很难得到他们的了解和支撑。

我在山东出书总社总编室作业的三年,有一个知道,即我地点的地域,那些因专业分工而没有教材教辅的出书社,如同天生就该受穷,很少有人会介意你的压力有多大、日子有多伤心。所以,我“破局”窘境的行动之一,是要在助学读物的出书板块上插进一只脚,从中分得一杯羹。这个想法的完成,在今日看来不是多大点事,但在我地点的环境里,因出书规划的约束,却是很难跨过的坎。凭着不懈的执念,搭档们的同舟共济,加之对各种外部力气的凭仗,包含与母校华东师范大学出书社的一度协作,齐鲁书社选题规划打破的口儿是一点一点扯开的。如此历经数年,总算使这类出书物达到了必定的规划,挤占了一块商场,得到了较为安稳的收入,成为支撑单位运营的重要经济来源。尽管在出书结构上咱们添加了这个板块,但这期间咱们主营方向的古籍专业出书不只没有削弱,在出书规划、图书质量诸方面还有了显着前进,完成了对打破传统和对本性据守的双管齐下,相得益彰。

适宜自己的才是最好的。因时、因地、因单位实践制宜,对原规则、固有观念的打破,也是立异。在咱们打破的进程中,初始阶段不断有各方的质疑声,当年我承受过《出书参阅》记者的采访,面对这方面的发问,我解说了个中原因和苦衷。所慨叹的一句“饿着肚子无法顶牌子”,被记者用作了采访标题。

往事重提,希望离题还不太远。

高克勤:出书,简言之,便是传承和传达文明,自身就承当了宏扬优异传统文明和立异的任务。任何时分都会有改动,仅仅有骤变与骤变、改动大与小之差异。所以出书一向面对着传统与立异的问题。而传统与立异并不敌对。传统自身便是前人立异的效果。今人立异的效果得到传承也会成为传统。关于咱们出书作业者,尤其是古籍收拾出书者来说,在整个出书环节尤其是图书的内容和方法方面都要做好传承和立异,两者不能偏废。关于古籍出书社来说,首要要做好传承的作业,维护好、收拾好文献。从出书的视点,用数字化和纸质的方法仿制出书宝贵文献,也是对文献的一种保存和运用。传承的要害在于精确地收拾文献、阐释经典,现已出书的中华书局“二十四史”收拾本和我社的“我国古典文学丛书”等,便是根底古籍深度收拾出书的典范。立异是在传承的根底上立异,找准与年代的对接点,对传统经典进行再诠释,赋予中华优异传统文明以新的年代内在,并及时地将这些创造性效果予以出书。在内容确认的条件下,出书方法和传达手法的立异就起到了重要的乃至是决定性的效果。

姜小青:古籍出书较之以往,的确许多方面都发生了改动,也随之发生许多新问题和新困难。据守传统和开拓立异,其实不是新论题,咱们在收拾新我国古籍出书展开史就留意到,每一个前史阶段都会有超卓的敌对与问题,但终究都是经过立异加以处理。我写《被迫挑选与自动寻求————专业古籍出书社展开进程调查之一》,便是想经过研讨专业古籍出书社二十世纪九十年代面对困难时,是怎么对待传统和立异问题的,并给当下古籍出书供给一点学习。我以为,古籍出书作业要继续展开,离不开据守传统和开拓立异两个方面,要害在于承继什么样传统和怎么立异。咱们要知道到,新我国古籍出书作业展开进程,虽有曲折,也走过弯路,但一向不断向前展开,是客观现实。因而,咱们应该首要经过深化研讨新我国古籍出书展开前史,总结出古籍出书作业在各个前史展开阶段中继续性起要害效果的东西,例如,古籍收拾出书中长时刻规划、具有学术创造意义的重大项目等,这些被实践证明具有规律性的“传统”,便是咱们要承继和一向坚持的。我了解的古籍出书立异,是“顺势而为”,立异是对传统的展开,应该习惯作业趋势、体现年代特征、切合业态展开、完成社会等待、满意读者需求。只需稍稍收拾一下新我国古籍出书前史,就会发现,但凡促进作业展开的立异,都具有上述特征。以二十世纪九十年代专业古籍出书社面对商场经济新出书环境为例,其时,大大都专业古籍出书社面对生计危机,在阅历了回绝、排挤、无法和承受、改动、立异、调整之后,都逐步走出了窘境,为下一阶段展开奠定了坚实根底。其时的立异,首要有两条,一是观念上对图书产品特色的承受和知道,二是行动上调整选题结构,加大传统文明遍及性选题。因而,我觉得,当下古籍出书立异,在承继传统条件下,应依据数字年代给出书业态、社会需求、阅览生态等带来的改动。

古籍出书的“杂乱性”

戎默:古籍出书业与单纯的古籍收拾研讨作业不同,与一般意义上的出书作业也不同,它出产的既是学术效果又是产品;既要为学术服务,有适当的专业度,又要尽量让群众承受,有必定遍及度,乃至还要能够招引眼球,有论题度,然后让人“买单”。各位教师怎么看待古籍出书业的这种杂乱特色?

徐俊:图书具有“文明”和“产品”的两层特色,出书作业的难点由此而生。但出书的实质是“传达”,古今中外,概莫能外。这个问题评论得许多,怎么看待和处理这对敌对,这儿我不赘言,只引上海超卓出书人赵昌平先生的话来答复。赵昌平说:“当咱们说着图书是文明时,有必要充沛知道到,图书是产品;当咱们说着图书是产品时,有必要充沛知道到,图书是文明。”(《我的出书三传》)

宫晓卫:问题里提到的几个“度”,我以为体现在对不同层面读者的对应上。“专业度”习惯的是文明层次较高的专业学者、研讨者,“遍及度”适宜的是初、中级文明程度读者。用不同的收拾要求,以习惯不同层面的读者,有这种杂乱特色的古籍收拾,一般环绕中华传统文明中影响大、价值高,可谓经典的古籍而打开。至于非经典的一般古籍,其收拾出书,一般不会有“杂乱性”的纠结。

由此想到国家“古籍办”2021年发布的“第一批向全国引荐经典古籍及其收拾版别”。对经典古籍的收拾出书,是每个专业古籍社长时刻注重并不断投入的选题板块,也是其他出书社对古籍类图书出书进入较多的区域。图书商场上,每种经典韩漫画孤岛吃鸡无删减简直都有多种版别存世,鱼龙混杂,良莠不齐。其间哪些是最好的,乃至能称之为“威望的”,“古籍办”的这次引荐,是给出答案之举。

第一批引荐的经典古籍版别,含四十种经典古籍的一百七十九个收拾版别。包含规划还不大,却能看到一个显着特色,即在每种经典古籍所引荐的四五个收拾版别中,大部分都含有几个层面:既有专业性强、学术含量高的校释本,也有简明注释或译注本,还有选注选译著。这就能清楚地反映版别入“目”挑选时对不同层面读者的统筹。这个版别目录的推出,对读者面对浩繁的古籍出书物时怎么选对的、选好的,无疑具有很好的引导效果。我参加了项目的评定,作为古籍出书人,从中领会到的则还有对古籍收拾出书的实践指导意义。

此次引荐的经典古籍版别,都是经过图书商场调研、版别搜集、专家初评、样书搜集、专家终评等多个环节,从古籍出书已有用果中严厉遴选出来的,整个进程彻底可视为是对此类出书物的一次全面查验和总结。拿出的这份引荐书目,里边聚集了古籍出书人面对商场怎么做经典古籍类图书的才智和经历。因而,对今日的古籍收拾出书,有直接的示范效果。能够充沛罗致已有的成功经历,是今人远超前人的有利条件。凭仗这一点,加之新技能的助力,当今的古籍收拾出书,应该、也有必要能推出契合新年代要求的、更好的经典古籍收拾本。

高克勤:在出书业界,古籍出书业有出书的共性,其出书物既是文明产品,也是产品。既然是产品,就要招引读者“买单”,要求出书物有招引读者眼球的内容与方法。图书最底子的仍是内容为王。古籍类图书最大的卖点仍是在内容。古籍类图书大多是千百年撒播下来的传统文明的精华。要做好古籍类图书,仅靠作者的尽力是不行的。这就提到古籍出书的特殊性。古籍出书社往往深化到规划、安排古籍收拾的作业并施行出书,古籍修改对书稿的加工往往不仅仅改正错别字和病句、核对引文罢了,在审理校点、注释、今译类稿件时,修改还往往参加校核版别、审定标点和注释的作业,能够说是做了作者的作业,是不署名的作者。咱们熟知的中华书局本《全宋词》,修改王仲闻先生在修订作业中做了许多作业,起到了巨大效果,致使该书编者唐圭璋先生附和署名选用“唐圭璋编,王仲闻订补”的方法,便是一个闻名的比方。正由于如此,有“学者型修改”的说法。

姜小青:应该供认,古籍出书的确具有特殊性,从业者一向在学术与群众之间纠结,我也一向被这个问题困扰,记住十多年前,我说过这样一句话:“传统文明现代化,专业常识群众化,社会效益商场化。”算是自己对这个问题的考虑,但在实践作业中并没能很好完成。咱们古籍出书人常常会讲起中华书局创始人陆费逵的一句话:“我书业尽管是较小的作业,可是与国家社会的联系,却比任何作业大些。”所以我想,在上述二者不能平衡的情况下,古籍出书单位是不是能够依据自身优势,偏重性展开,不少专业古籍出书社展开进程中,的确也是这么做的,并且效果也很好。我自己特别倾慕于“专而精”“特而尖”和“小而美”的古籍专业出书寻求。

古籍修改的“学者化”与“作业化”

戎默:由于这种杂乱特色,其实古籍出书作业关于从业人员(修改)的本质要求很高,记住高克勤教师常常教训咱们年青修改要向上海古籍出书社的长辈学习,做“学者型修改”,但从现在出书的业态来看,光做“学者型修改”或许还不行,修改还要具有营销才干、商场眼光,而现在出书、发稿的压力也远超曩昔。这些概括才干的学习和培育及作业量的压力,或许会导致古籍修改在专业才干学习上的缺少,使得修改的“学者化”特色削弱,“作业化”特色加强,各位教师不知怎么看待这个问题?

徐俊:纵观我国现代出书史,出书人具有多重身份本是一件常见的事。张元济身兼文献学家、藏书家、出书家,陆费逵身兼教育家、出书家,叶圣陶身兼作家、教育家、出书家,不乏其人。二十世纪八十年代,或许出于前进出书内容价值的考量,开端倡议“修改学者化”。尔后跟着商场经济的推进,社会各行各业都愈加注重作业化本质的培育,出书的作业化要求也开端被注重。毋庸置疑,出书自身便是一门学识,加上各类别出书又具有不同的学科特色,因而所谓的“学者型修改”应该包含出书自身与地点学科的两层要求。这个要求用“学者化”和“作业化”都欠精确,我以为更精确的说法用大白话来说,便是看你是不是“内行”,也便是“专业化”。这一点出书家兼文学评论家潘凯雄先生有一段精辟的概括:“优异出书人之专业至少应该包含两层意义:一是对自己地点出书范畴的学术专业,缺少这个专业你底子无从判别内容的好坏高低,也缺少对优质作者的亲和力与粘连度;二是对出书自身的作业专业,缺少这个专业你或许会做成一两本好书,却无法做强做大出书这个工业。两个专业对一个优异的作业出书人来说缺一不行。”(《出书,不专业则无工业!》)说起来羞愧,有时分他人视我为“学者型修改”,其实我仅仅在修改岗位上没有抛弃学术研讨,在“专业化”的两层性上是做得很不行的。

宫晓卫:出书社是自主运营、自负盈亏的企业,修改作为单位人员构成的中心力气,天然应注重运营、考虑商场,要更“作业化”。从长时刻置身古籍出书构成的认知,我附和古籍出书社修改“学者型”的知道。由于从已有的出书经历能够看到,古籍出书社修改的“学者化”和出书企业职工的“作业化”,实践上并不敌对,反倒能相得益彰。

仍是聊聊往事。二十世纪九十年代,为了让齐鲁书社赶快摆脱窘境,我曾把本社修改全体推进了商场,对修改室和每位修改施行方针职责制,全面查核。修改个人收益与所创效益挂钩,靠出书质量和效益说话。这大约归于省内出书体系较早试水三项准则改革者。因操作方法契合本单位实践,卓有成效,施行了多年。回想当年的修改查核,每年位列前茅的,都是几位在自己专业范畴造就较高、学术根底较扎实的修改,尤其是其间还有一位半路出家任修改的山东大学教师,他有很好的学术本质,进入新作业转型极快,很短时刻就崭露了头角。概括一下“学者型修改”成绩好于其他修改的原因,首要在于处在对学术性、专业性有着特殊要求的古籍出书社,他们有其他修改达不到的优势:他们一般更有才智,眼光更准,所提选题往往更契合本单位出书品牌的需求;在选题策划、书稿修改中,对作者、书稿、读者的把握更到位;有自主应对杂乱书稿的才干;自己不外行,所以与学者沟通更顺利,能发生共鸣、得到信赖;介入学术活动多,具有更多元的人脉联系。所以,我很赏识社里在学术上有所深耕、有所寻求的修改,介意他们专业本质的前进,鼓舞他们参加古籍收拾和个人提出项目去申报立项,也尽或许支撑其个人著作的出书。

而从古籍出书业的展开实践看,学者型修改,最有或许成为古籍专业社的超卓带头人。即如咱们了解的中华书局的李岩、徐俊,上海古籍出书社的赵昌平、王兴康、高克勤,上海书店出书社的金良年,凤凰出书社的姜小青等,他们都称得上是咱们这一代古籍出书人的超卓代表,他们又无一不是从典型的“学者型修改”一路生长起来的。“学者型修改”于古籍出书之重要,他们是最好的佐证。

高克勤:在二十世纪八十年代我入职的时分,在我认知中,觉得修改便是学者。关于从事专业学术出书如古籍收拾、科技著作等出书的修改来说,成为“学者型修改”既是作业要求,又是尽力方针,“学者化”和“作业化”特色应该交融在一起。其时以为,一个修改只需仔细做好修改作业,一朝一夕,天然就成为学者了。之前没有觉得这是一个问题。其时上海古籍出书社古典文学修改室的修改,每人除了通览古典文学外,还专攻断代文学或分体文学如辞赋、诗词、戏剧、小说等,审稿时也有偏重。一时人才辈出。无怪乎老社长李俊民曾说:“咱们这个班子办一个大学中文系是担任的。”(何满子《悼胡道静并琐忆往事》,《新民晚报》2003年12月22日)

在出书界、学术界,有学者转为修改的,也有修改转为学者的,这方面的比方许多,这些修改、学者也有称其为“学者型修改”。从出书社的视点严厉界说的话,我以为,学者型修改,简而言之便是具有适当学术造就的修改,首要,作业是修改;其次,精通业务,具有适当的学术造就;第三,在修改实践中成为学者。这样的“学者型修改”的比方是不乏其人的。中华书局、上海古籍出书社等古籍专业出书社都有一批学者型修改,如中华书局的周振甫(1911-2000)、程毅中(1930-2024)、傅璇琮(1933-2016)等,上海古籍出书社的朱金城(1921-2011)、钱伯城(1922-2021)、赵昌平(1945-2018)等。

关于二十世纪九十年代之前从事专业学术出书的修改来说,由于出书社各部门的分工不同,或许不十分着重其有必要具有营销才干和商场眼光。当今除了专门从事审读的修改之外,由于有用益的查核,所以往往要求修改“既要又要”,向出书全能的方向展开,修改的压力的确添加。在我看来,成为出书全能的修改仅仅一个夸姣的方向,而成为学者型修改则是从事专业学术出书的修改的底子要求。没有专业学术本质,第一步审稿就无法做好,遑论接下来的作业。专业图书的作者有必要具有专业学术布景,专业图书的修改也有必要具有专业学术布景,这样才干发现著作水平的高低,与作者对话。

当今,跟着出书业的展开,尤其是多种出书业态的出现,修改从事的作业泛化,在许多修改尤其是年青修改看来,成为学者型修改是一个难以企及的方针或许仅仅修改的一种类型罢了。我以为,在寻求出书高质量展开的当下,出书业需求一大批把握导向、精通业务的修改,在此条韩漫画孤岛吃鸡无删减件下,专业出书社还需求有一批学者型修改。这是作业的需求,也是修改生长的需求。对有志于在修改作业中生长展开的修改来说,能把个人的生长展开与从事的作业交融在一起,跟着作业的展开个人也得到生长展开,关于作业者来说是完美的。

姜小青:古籍出书归于学术出书,修改的学术程度对修改作业有直接影响,曩昔,中华书局、上海古籍出书社许多老修改自身也是学者,他们修改的许多图书影响了学术界几代人。所以,我首要以为,从当下国家对作业高质量展开要求来讲,“学者型修改”并没有过期。当然,不同前史阶段出书语境下,咱们对“学者型修改”界说,应该具有年代特征,咱们公认的老一辈“学者型修改”傅璇琮先生关于这个问题,有几段话,很值得咱们领会和研讨,他说,“修改学者化,并不是说修改必定要作一个专业学者,而是说修改具有必定的专业志向与效果,就有利于与文明界的往来,促进出书业务的展开”(《徐宗文〈三余论草〉序》),“我从条件出‘修改学者化’,现在出书环境改动了,修改学者化的说法不必定适宜,能够改成‘修改作业应该留意社会化’,更好地面向社会,而不仅仅专心于某一个专业。比方古籍收拾除了专业作业以外,还存在一个遍及作业,应该有一个传统文明现代化的观念,考虑古籍文明怎么与现在的读者沟通、结合”(《为学术界办一些实事》,见《傅璇琮文集》)。我以为,当下发起的“学者型修改”,既要有咱们长辈身上那种“学者化”,又要有当下作业展开要求的“作业化”。这儿的“学者化”,正如傅先生说的,并不必定要成为专业学者,要害是要具有与从事古籍出书相习惯的学术常识结构,以及专业常识转化为在实践作业中的运用才干,许多“学者型修改”之所以受人敬重,除了学术研讨效果外,很大程度上,便是由于他们专业学术才干,在图书修改出书进程中所起到的效果。我了解“作业化”是出书工业化今后对作业人才的一种新要求,发起的首要是“作业本质”,包含能够对作业展开趋势有前瞻性知道,能够洞悉作业展开中超卓问题并提出有用处理方法等。咱们不要把“学者化”与“作业化”敌对起来,能够说,新的出书环境对成为一名“学者型修改”的要求更高了。前不久逝世的上海书店出书社原总修改金良年先生,是古籍出书作业界公认的“学者型修改”,从对作业展开继续性注重和研讨视点讲,他又是这一代“学者型修改”中十分超卓的一位,值得咱们学习和研讨,他的《面对新世纪的古籍出书业》《集团化、企业化环境下的古籍出书》《论上海出书的弱势》《上海出书业有必要“超卓重围”》《电子出书的远景和展开战略》《十一五期间出书业运营环境猜测》《没有准则立异,就没有出书立异》等出书研评论文,从时刻上看,大多构成于作业展开要害节点;从研讨内容看,都是作业展开中的中心问题。

“数智化”年代,古籍出书向何处去

戎默:现在出书业都说要“数智化”转型,所谓“数智化”,即数字化、智能化。古籍出书作业也在积极地展开古籍数据库,古籍智能辨认、智能标点的开发作业,这些作业必然会影响到未来的古籍出书业展开。这些数智化东西、产品会对将来的古籍出书带来些什么?在这种布景下,古籍出书业将走向何方?

徐俊:出书业有必要要拥抱科技立异,古籍出书也不破例。从简帛到纸写本,从版刻到现代印刷,一向到当下的电子书、网络出书,出书之路便是一条科技立异之路,并且这条路不仅仅科技立异单独面的外在效果,也是出书不断前进以契合人类常识传达需求的自身挑选。因而数智化之于古籍出书业,不是一个可选项,而是必选项。本年的国际读书日,中华书局旗下的古联数字公司迎来了十周年庆。2015年古联兴办的时分,咱们的愿景是再造一个数字中华、线上中华。紧抠字眼看,将百年中华的古籍收拾出书效果搬进数据库,供全国乃至国际各地的学者读者运用,这个方针现已完成。但跟着技能的飞速展开,数字人文学科的鼓起,又面对着更多更大的应战。回到当下的传统古籍出书业,我觉得数字化带来的以下两个方面的调整现已惠及全作业:一是技能赋能,从收拾到出书的全流程晋级,包含数字化收集、OCR 辨认、数据途径辅佐校勘标点,等等;二是出书形状多元,从纸质书到电子书、数据库,从会集印刷到按需印刷,等等。最大的窘境是读者现已遍及习惯了数智化阅览,而出书还没有构成可继续的数智化运营方法,包含古籍收拾出书与技能开发的协同、古籍收拾出书数字化规范的转化与建立、敞开同享与版权维护的适配、“公益”与“商业”的敌对以及数字出书出售途径,等等,都需求在新年代古籍收拾出书实践中探究处理。咱们作为古籍出书人,要深信数智化是技能,是载体,为古籍收拾服务,给古籍收拾以新的出现方法,给古籍收拾的运用阅览以快捷,但它不能替代古籍收拾的中心内在———学术性,前进古籍收拾出书的学术性和修改含量,仍然是咱们传统古籍出书业的价值地点。

宫晓卫:幸亏咱们日子在一个科技飞速展开的年代,伴跟着一日千里的改动,享受着它所带来且随时在前进的巨大便当。想当年古籍收拾者为查一个版别、一条材料或许要跑千里之外的图书馆,当今一台电脑、一部手机就能底子处理;古籍修改从前难以核对的原文,现在简直不离案头即可搞定。科技力气带给咱们的知道,是曩昔无法想像的。

很羞愧,我是个技能盲,对新科技的感知十分弛禁。日子中,就随其天然,没什么寻求;作业中,因职责在身,仍是想尽力跟上,不至于被落得太远。所以在职时,做过一些跟进技能前进的测验。形象较深的,如2000年电子出书物新式,就为本社出书的《二十五外史》做了个索引光盘;本世纪初数码相机技能刚见老练,咱们及时更改了原拟用反转片拍照《孔府档案》的计划,预算费用立马下降数百万元;尔后上马的规划相同巨大的《钦定古今图书集成》,则已悉数运用数码相机拍照和电脑修版;对“古工委”兄弟单位中华书局“籍合网”古籍数据库的创立,持全力支撑情绪。从几个案例,感触的都是技能前进对作业展开的积极影响:下降了劳动强度,前进了作业效率,节省了本钱开支,已建成的专业古籍数据库现已是自己离不开的查阅东西,至今获益。

尽管自己没有才干预知古籍出书业在“数智化”大展开的年代远景会怎么样,但从自己那些大都是陈腐的体会推想,科技的前进,对作业展开的推进肯定是正面的多,未来可期!

高克勤:前史上,每一次技能创造都对出书发生了重要的效果。与以往的技能创造多效果于印刷、校正等流程不同,“数智化”对出书的全流程特别是对出书的中心部分修改进程都发生影响。“数智化”对印刷、仿制、校核、装帧规划等方面的协助效果已为业界人士了解并选用,对修改审稿协助的效果也日渐闪现。以古籍来说,我国古籍汗牛充栋。关于古籍修改来说,查核引文从前是费时吃力的作业,有时乃至是难以完成的。有了版别牢靠的数据库,核对引文的作业就简略多了。不只如此,数据库还能有用地协助判别注释的精确性、典故的精确出处等。有鉴于此,古籍出书界早就注重古籍电子数据库的建造,中华书局打造了“中华经典古籍库”等,上海古籍出书社也开发了“尚古汇典·古籍数字服务途径”,这些经过收拾又有版别对照的数据库为修改审稿供给了极大的协助,极大地前进了修改的作业效率和审稿的精确性,特别是古籍收拾校点、注释稿,所以应该在出书界广泛应用数智化东西、产品。

可是,数智化东西、产品再好,也不能彻底替代修改的作业。修改的选题策划、与作者关于书稿的沟通互动、对稿件的判别和改定等,都不是数智化东西、产品能替代的。出书是内容工业,出书物的发生需求作者、修改一起的创造性劳动。修改是富于创造性的作业。尽管数智化东西、产品能够不断地晋级换代,也仅仅不断地前进为人类服务的技能。总的来说,数智化东西、产品能够是修改的最佳帮手,但不能替代修改自身。在数智化东西、产品不断晋级、广泛应用的布景下,古籍收拾出书业应该如虎添翼,作者、修改、读者都能赶快了解、把握专业常识,走向更宽广的六合。古籍收拾出书业应愈加偏重传世文献的体系性收拾出书和根底古籍的深度收拾出书,然后进一步推进古籍收拾出书的高质量展开。

姜小青:“数智化”是出书业面对的最新环境和问题,古籍出书也不破例。近年来,许多古籍数字产品已被学术界广泛运用,起到了推进学术研讨前进效果。咱们古籍出书企业也在不断探究“数字化转型”,像中华书局、上海古籍出书社的OCR智能辨认体系都在不断晋级和优化。但就古籍出书作业全体来看,咱们的出产流程、方法和产品形状等,大多还停留在传统方法,对此,应该引起注重。咱们首要应该承受古籍收拾这门传统之学正遭到数字技能全方位应战的现实,数字技能与产品形状所具有的许多优势现已十分显着,假如咱们对此还没有满足知道或持排挤心态,恐怕会从这场“人机大战”中败下阵来。现在,经过人工智能收拾古籍,的确还存在一些问题,但咱们应该剖析,这些问题是不是人工智能的“死结”,明显不是。因而,咱们对待人工智能,既不要骇人听闻,更不行排挤回绝。有一种说法,即“人工智能是研讨人的智能活动”,而不是“全能”。据此看,人工智能如同还无法彻底替代具有内容构思特征的出书活动。咱们应该运用好“数智化”东西,推进古籍出书转型晋级。从现有人工智能在古籍收拾与出书运用中所具有的功能看,曩昔作业中许多杂乱和繁琐进程,都能够变得简略。咱们也能够信任,跟着人工智能不断展开,现有古籍“数智化”东西,将会被不断优化和完善,到时,古籍图书的传统收拾方法、出书流程、产品形状、传达途径等,或许会有底子性改动。